小2の夏、塾のカリキュラムで、「いちのあらわしかた」がはじまりました。

公立小学校の教科書では、最初の頃に習ってるので、塾はちょっと遅めです。

「いちのあらわしかた」は、標準問題ですとこういうふうになります。

下の図の ☆ は、下から4番目、右から2番目にあります。

では、★、●、♡、は、それぞれどこにあるか表しなさい。

| ♡ | |||

| ☆ | |||

| ★ | |||

| ● | |||

(答えの例)

(★下から3番目の右から2番目)

(●下から2番目の左から1番目)

(♡下から5番目の右から1番目)

標準問題はとても簡単です。

ところが、私と息子を悩ます「いちのあらわしかた」はこのような問題です。

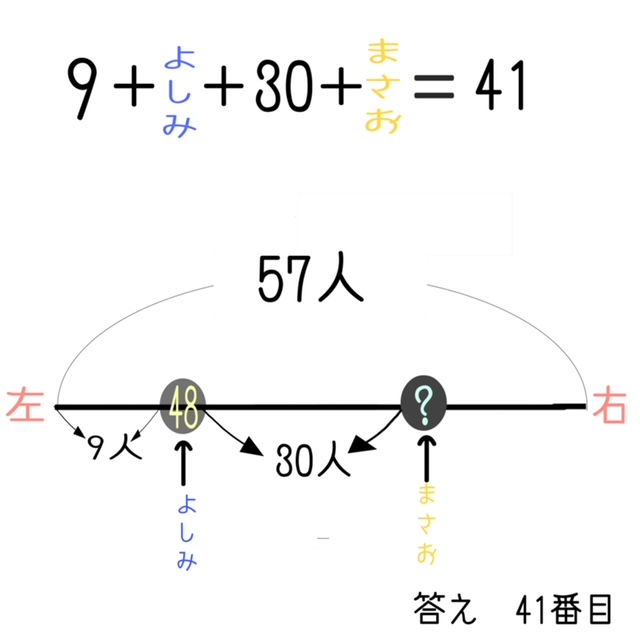

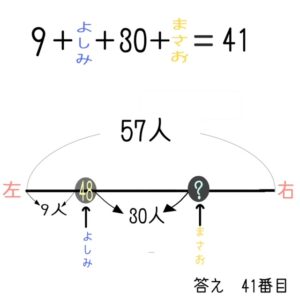

テスト8 最レべ 2⃣

57人の 子どもが 1れつに ならんで います。

よしみさんは 右から 48番目にいて、

よしみさんと まさおくんの 間には

30人の 子どもが います。

まさおくんは 左から 何番目に いますか。

まず文章を読んで、答えは何を求めているかを理解するのも小2にとっては難しいです。

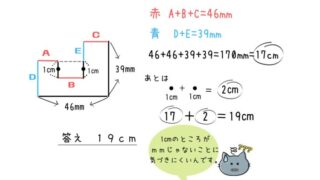

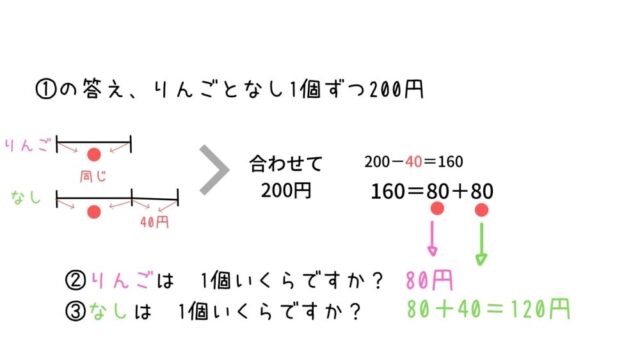

そして、線分図にしなければ、大人でも簡単には解けません。

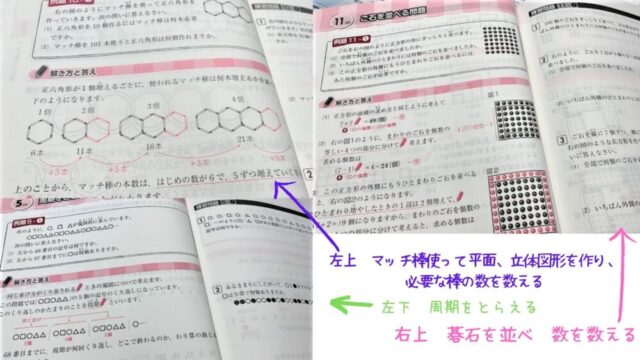

「いちのあらわしかた」難問の目的とは?

線分図を使う問題は、塾のテストにも頻繁にでてきます。

線分図をサラサラ~と書けると、確実に頭の中が整理されるので、

しょっちゅう出るのはそれが狙いなのかもしれません。

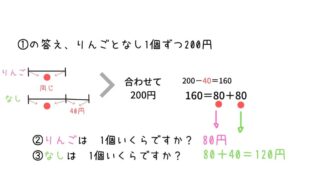

(いちのあらわしかた)ここでは、何をどう求めればよいのか、

引用 ハイレベ100小学2年算数

題意を的確に読み取る力を養うと共に、

上下左右の位置関係を注意深く考える能力を育てます。

- 問題の文章をよく読み何を求めているかを理解する。

- じっくり注意深く考える。

- 図を使って整理する。

- 図にする事をめんどくさがらない。

こういう勉強姿勢を、身に付けさせたいようです。

親としても是非身に付けさせたいです。ほんとに。

やれば解けるようになる。けれど忘れるので、復習は必須。

小2の夏から秋にかけて、

親子でどれだけ「いちのあらわしかた」の問題を解いたか分かりません。

一回解いたものを、消しゴムで消したり、コピーしたり、

せっせせっせとトライしました。

すると、だんだん図を一人で書けるようになって、8割は正解できるようになってきました。

が、

1,2か月しなかったら、すっかり忘れられていました。

しばらくしなかったら

すっかりこっかり忘れられていました。

せっかくできるようになったので、復習し、定着させていきたいです。

そこを管理するのも、親の仕事なのでしょうが、いやはや大変です。

小2で、こんなに難しい問題をする、これが中学受験なんですね…

さらに学年が上がるともっとすごい問題が出てくるのは間違いないです。

偏差値40のド田舎の公立高校卒の母は、

どこまで塾の問題に付いていけるのでしょうか?

みなさんは解けましたか?

読んでくださってありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーー

【この記事を書いた人】

とろろ

四国の超絶イナカの公立高校卒業。同じ田舎から、

慶応義塾大学に進学したイトコと、その家庭と叔母を隣で見続ける。

高齢出産で産んだ我が子は、どんくさく、運動もダメ。

それなら、叔母のように、子どもに学びを身に付けさせようと決意し5年。

中学受験を目指し、塾や家庭学習の事を書いています。

ーーーーーーーーーーーーー