前回の記事は、

SAPIXの小学部教室長を務められ、中学受験の算数を35年間指導してきた、

粟根秀史氏 著書の

中学入試 分野別集中レッスン 「場合の数」「規則性」「文章問題」をまとめてご紹介しました。

今回は、「規則性」の一部、「周期をとらえる」について、語りたく存じます。

前回の記事はこちらです。

Contents

規則性「周期をとらえる」

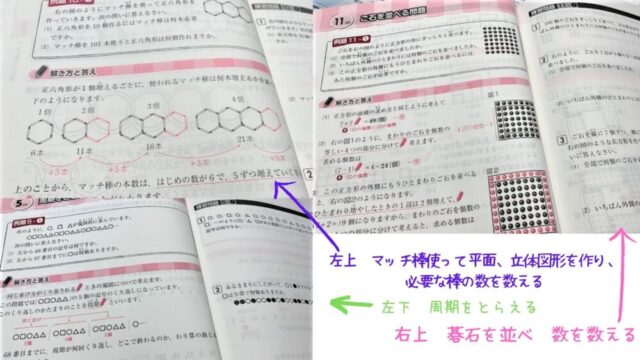

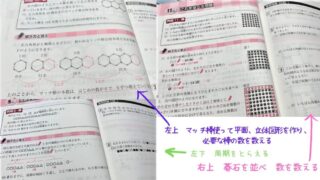

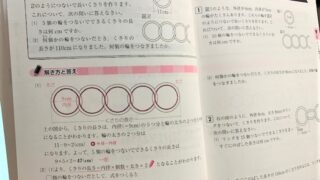

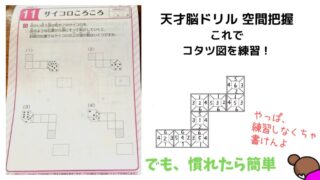

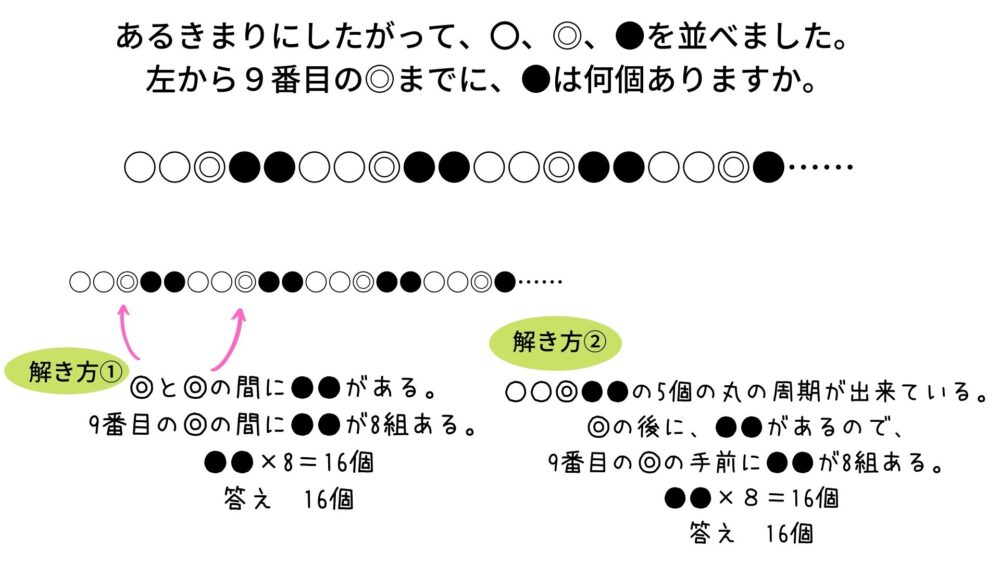

こちらは「規則性」の「周期をとらえる」問題です。

馬渕の公開模試や、浜学園の公開学力テストを受けたことがある方なら、見たことがある問題ですよね。

これと同じタイプの問題が、小2の6月の公開模試に出題されました。

当時の私はこう思いました。

「こんなの、塾の授業でやってないじゃないか!」

そうなんです。塾の通常授業は、学校の教科書の範囲がベースとなっているので、こういった「規則性、周期をとらえる」問題は習っていないのです。

けれども、落ち着いて、よーく見て、既習範囲のかけ算を使えば答えを出せる問題ではあるのです。だから、「実力テスト」という名のテストの出題されるわけですね。

落ち着いて、よく考えれば、小2の6月でもできる問題でした。

最難関クラスの授業では解法を教えてもらえる

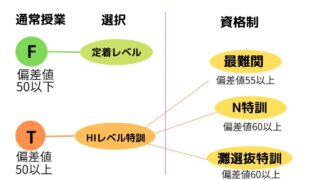

実は、塾でまったく教えてもらえないわけではなく、

公開実力テストで、高い偏差値をとった子は、最難関クラスで、こういった問題の解き方を教えてもらえるんです。

基準は、塾や学年によっても違いますが、

例えば、馬渕でしたら、「小2 算数偏差値54以上 灘選抜特訓クラス」「小3 算数偏差値54以上 最難関特訓クラス。63以上 灘選抜特訓クラス」の資格が得られます。

| 小2 | 小3 |

| 算数偏差値 54以上 灘選抜特訓クラス | 算数偏差値 63以上 灘選抜特訓クラス |

| 算数偏差値 54以上 最難関特訓クラス |

(小4以降はまた追記します)

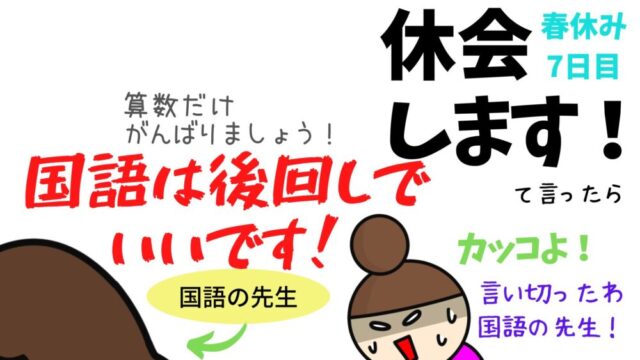

現在息子は、小3の最難関特訓クラスに入れていますが、じゃあ解き方を教えてもらって、理解できているかというと、半分もできていません…

ここでほぼ理解できている子は、さらに灘特訓のプリントができるという仕組みです。

やはり、我が家には家でのトレーニングは必要です。学校の宿題、塾の宿題に追われる中とはいえ、少しでも、

こういった特殊な「通常授業では習わない問題」に取り組みたいところです。

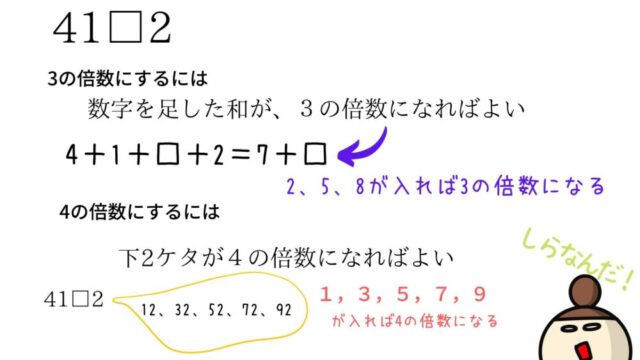

数字や、アルファベットパターンの周期

周期をとらえる問題には、●△□などの形だけではなく、

数字や、アルファベットなどでも出題されます。

周期をとらえるのページのみの30秒動画です。⇓⇓⇓

(動画補足…小数点や、分数はまだ習っていないので、小3には無理でした(汗)高学年の方は是非チャレンジを!)

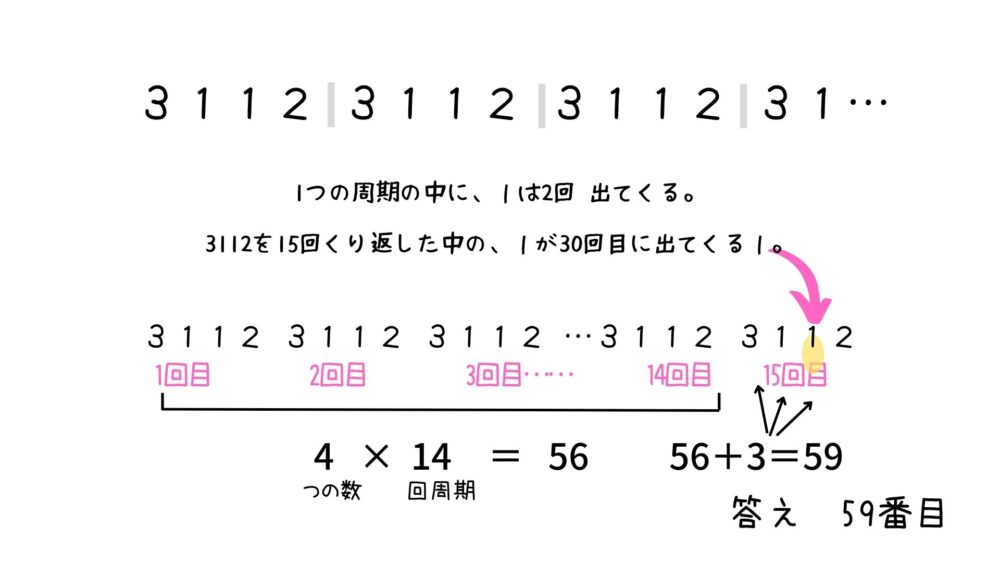

例えばこちらの問題は、数字が周期的に並んでいます。

次のように、ある規則にしたがって数が並んでいます。

31123112311231…

1が30回目に出てくるのは、はじめから何番目ですか。

まず、3112のかたまりの周期になることを確認します。

塾では、14×4などのかけ算のひっ算を、小3の3月に習っているので、息子にとっては既習範囲のテクニックを使えば解ける問題なのですが、

なかなかに難しいようです…。

公開模試の、上位20名は、おそらくこんなもんだいサラサラ~と解ける子ばかりなのでしょう。

けれど、要は、慣れです。

何度か練習し、あとは計算を間違えない様にすれば、解けます。

- 周期をとらえる練習問題をこなす。

- 3桁×2桁の掛け算のひっ算は余裕でできるようにしておく。

こうなると、やっぱり計算力って大事なんですよね。せっかくポイントを掴んでも、計算うっかりミスはもったいないですよね。

塾が「毎日計算トレーニングしなさい」というのは、こういうことなんですね。

まとめ

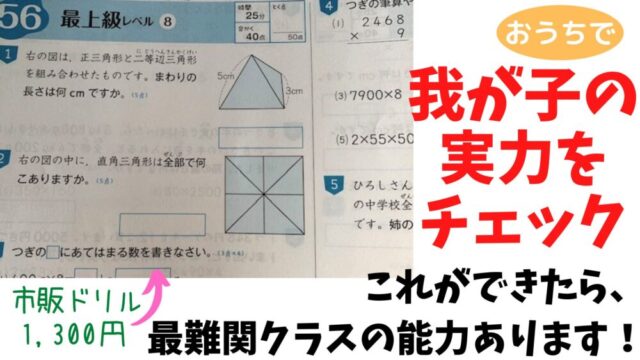

中学入試 分野別集中レッスン 算数 規則性 周期の問題は、分数、小数点以外の問題なら、小3で練習しておきたいものです。

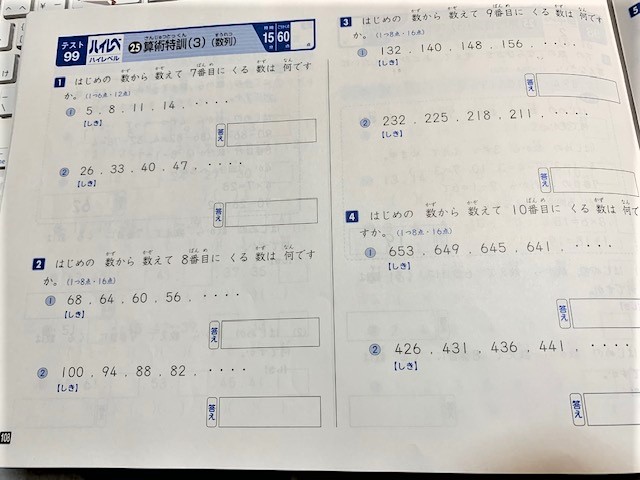

小2でしたら、ハイレベ100の算術特訓 P106~109でもできます。

引用元 ハイレベ100 算数小2 小2の既習範囲で練習できます。

ハイレベ100小2の問題もいいですね。おさらいついでにこのページからやっていこうかな…。

よ~し、これで「打倒!公開模試!!」

と、勢いはありますが、時間がないです…

あぁ、もっと時間が欲しい…小3息子がいっぱい遊べていっぱい勉強できる時間が欲しい…!!

読んで下さってありがとうございました。

ーーーーー

【この記事を書いた人】

とろろ

四国の超絶イナカの公立高校卒業。同じ田舎から、慶応義塾大学に進学したイトコと、その家庭と叔母を隣で見続ける。

高齢出産で産んだ我が子は、どんくさく、運動もダメ。

それなら、叔母のように、子どもに学びを身に付けさせようと決意し5年。

中学受験を目指し、塾や家庭学習の事を書いています。

ーーーーーー