大手進学塾の公開テストや実力テストに出題される難問に対応する市販ドリル、

私は、ずっとそれを探してきました。

標準レベルの問題はあえて無視して、

正答率10パーセントの問題を、

分かりやすく解説し、演習のできる市販ドリルです。

そしてやっと、コレだ!と思うものを見つけることができました!

さらに著者を見て納得です。

著者 粟根秀史氏は、中学受験の算数を35年間指導してきた、SAPIXの小学部教室長を務められた方でした。

「東のSAPIX、西の浜」と言われ、

毎年、開成、灘などの最難関中学に合格者を送り出す、

SAPIXで教鞭をとられた方の作ったドリルです。

SAPIXの解法を自宅で学べると言っても過言ではないのです。

Contents

「場合の数」

3冊の内、まず1冊目の「場合の数」。

0⃣、1⃣、2⃣、3⃣ の、4枚のカードから、3枚のカードを並べて、

3けたの整数をつくります。

このときできる3けたの整数は全部で何個ありますか。

浜学園公開学力テストや、馬渕公開模試を経験されたことのある方なら、

見たことのある問題のはずです。

小2の公開模試で初めて見た私は、「中学受験、もう無理かも」と打ちのめされた記憶があります。

このような問題の解き方を、2パターンで解説してくれています。

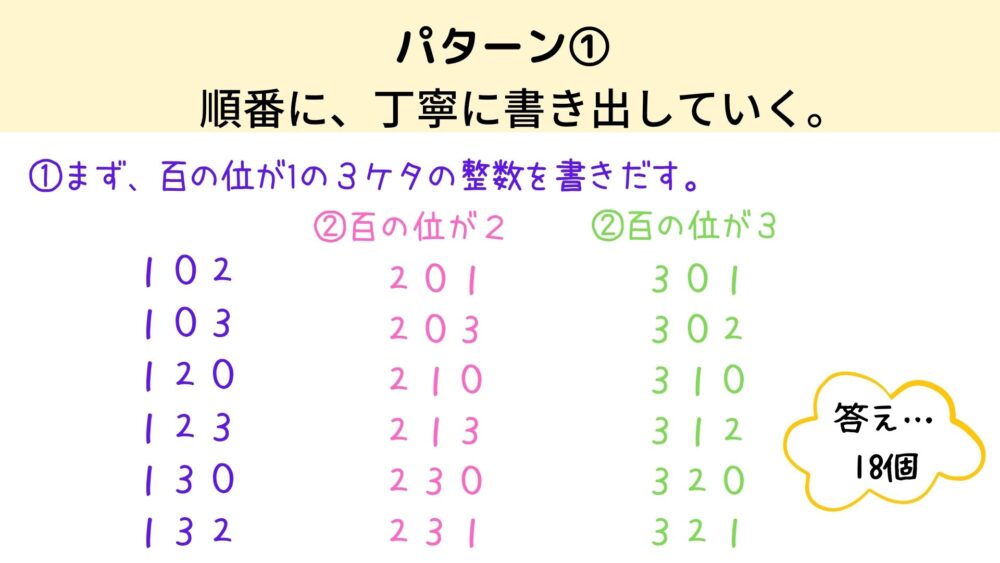

パターン① 順番に書き出していく方法

パターン①は、とにかく丁寧に順番に書き出していく方法です

ポイントは、小さい順、大きい順など、順番をきちんと決めて書き出していく事です。

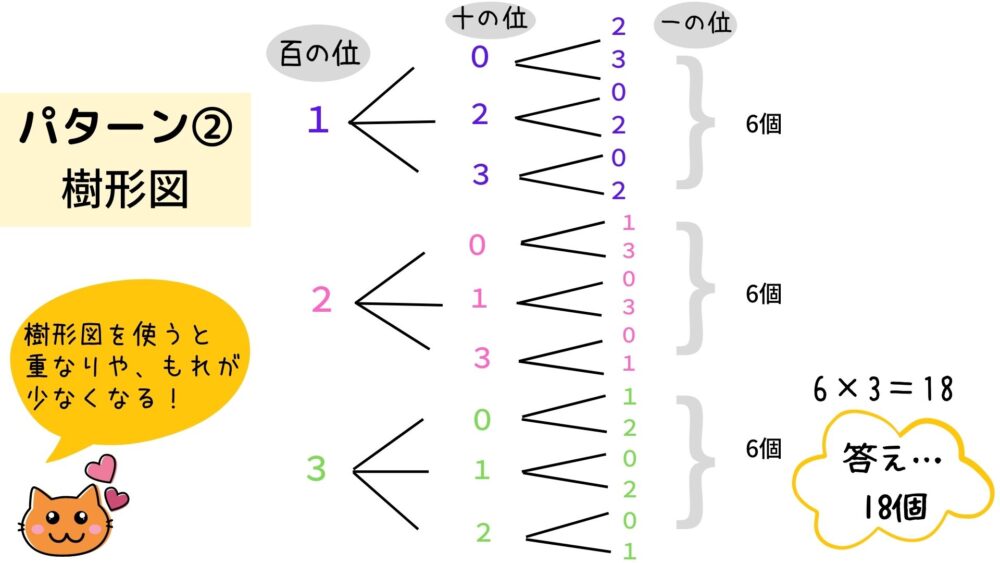

パターン② 樹形図を使う方法

パターン②は、樹形図を使う方法です。

樹形図とは、起こりうるすべての場合を、枝分かれする樹木状にかいた図のことです。

樹形図を使うと、重なりや、もれが少なくなり、パターン①よりもより正解にたどり着きやすいです。

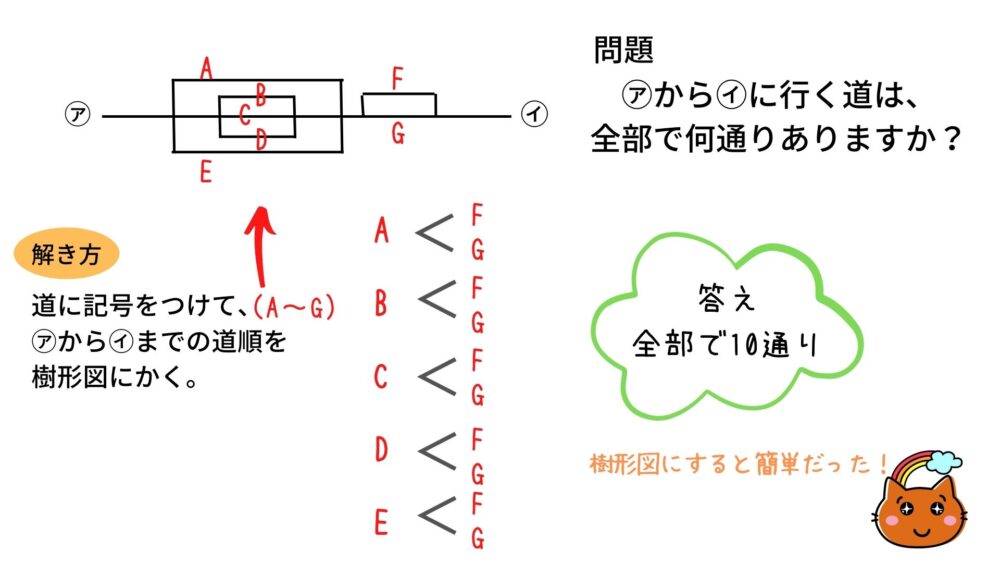

樹形図の例題

樹形図の使い方が分かれば、このような問題もそう難しくはなくなります。

因みに、この問題は、浜学園の 小2 公開学力テストにも出題されていました。

過去問でチャレンジした私は、途中で挫折しました。

「きっともっと効率の良い解き方があるはずだ!」と思い続け、

やっとこの樹形図に出会えることができて、本当に嬉しかったです。

私が知りたかったのはコレ!「樹形図」!

モレが少なくなり、時間短縮もできます。

高学年になると、これを計算で素早く出す方法も学びます。

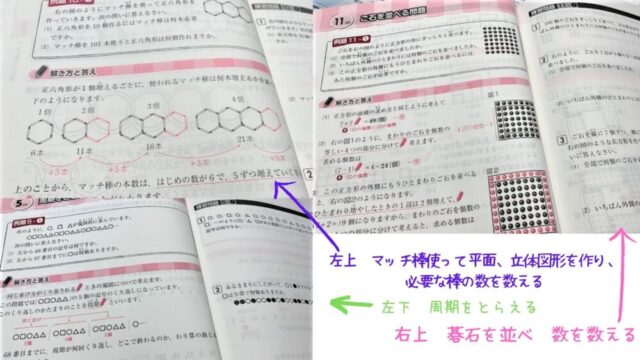

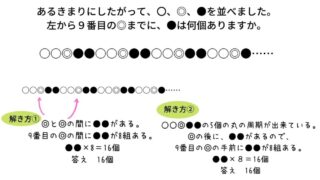

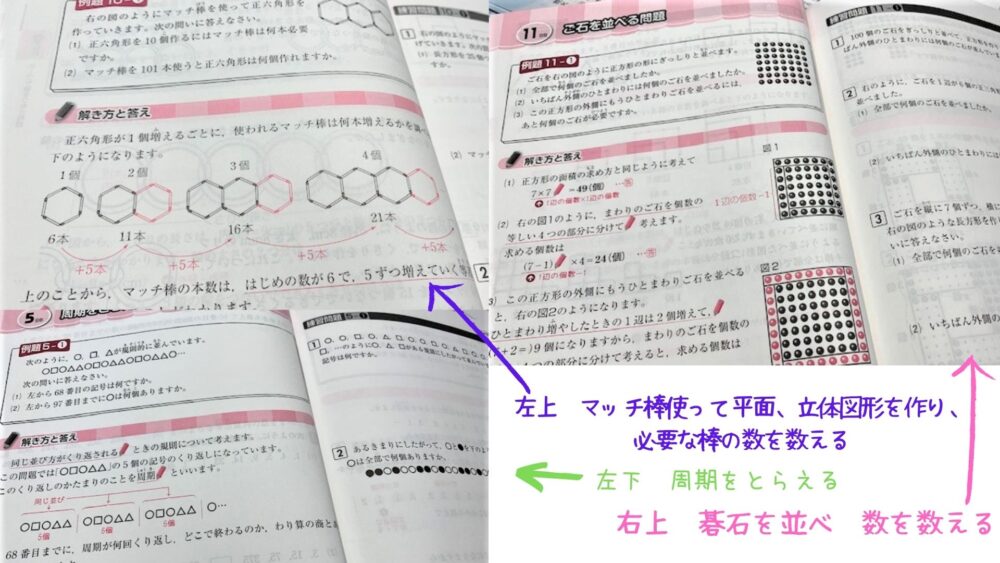

規則性

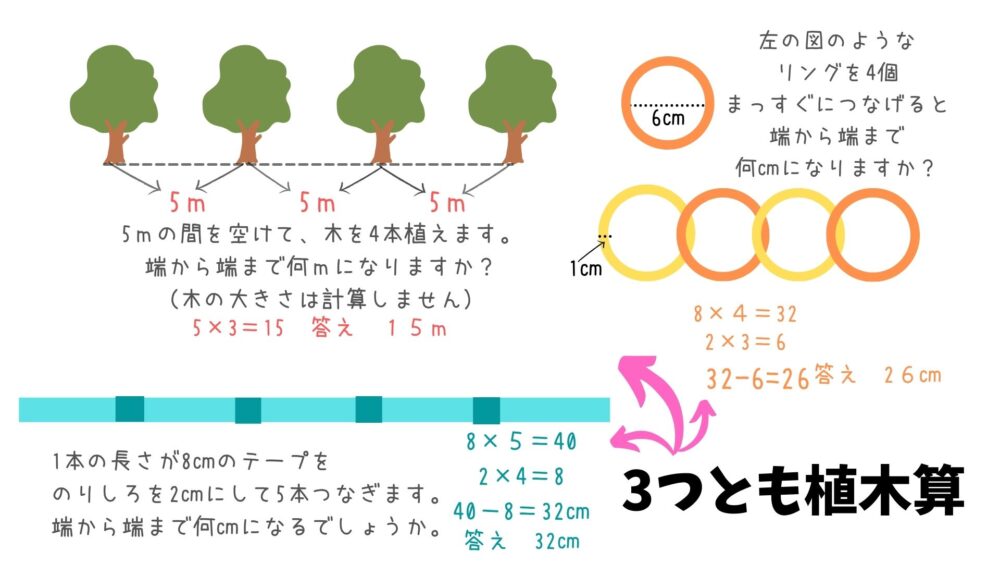

規則性には、植木算、周期をとらえる、碁石を並べる、等差数列などがあります。

等差数列

次のように、あるきまりにしたがって数が並んでいます。

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, …

はじめから数えて、15番目の数はいくつですか。

【解き方】

数字と数字の間(差)は全て4になる。

15番目の数字までに4は14回出てくるので、

4×14=56

これに、最初の数字3を足す。

56+3=59

答え 15番目の数字は 59

ーーーーーーーーーーーーーーー

等差数列は、植木算を先にマスターすると解きやすいです。

中学入試 分野別集中レッスン 算数 規則性 では、これらを順番に分かりやすく解説し、

たっぷり演習もさせてくれます。

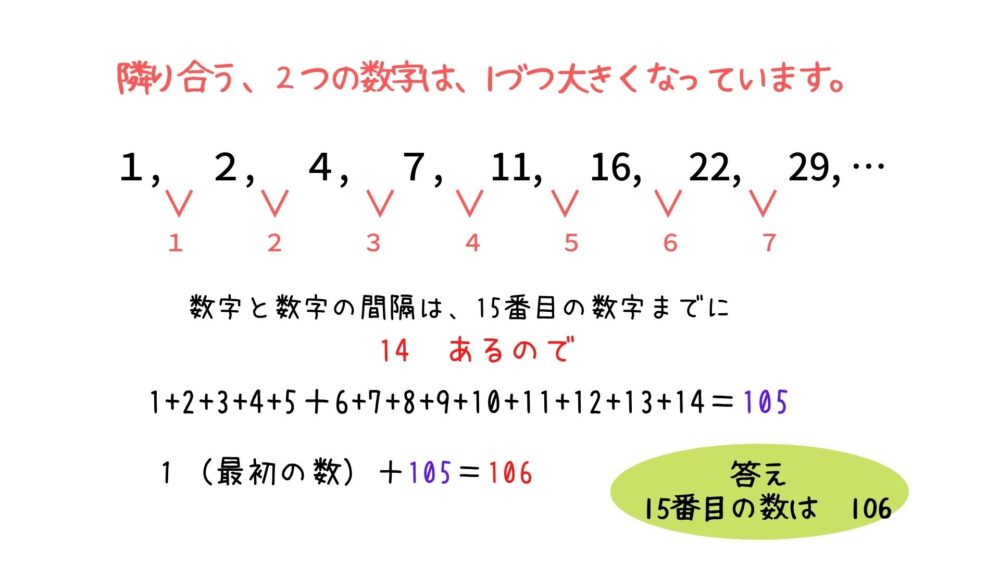

となりあう2つの数の「差」

こんどは、並んだ数字に差があるバージョンです。

次のように、あるきまりにしたがって数が並んでいます。

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, …

はじめから数えて、15番目の数はいくつですか。

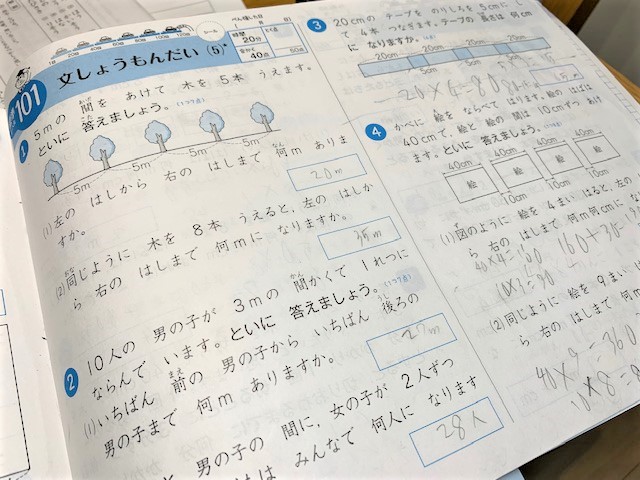

練習問題は、もっと数字が大きくなるので、かけ算が必要になったり、割り算を使うこともあり、九九を覚えたての小2には少々難しいものもあります。ハイレベ100小学2年算数、ハイクラスドリル 小2 算数に、植木算の練習問題や、足し算で対応できる等差数列がいくつかあるので、そちらで練習をするのもいいかもしれません。

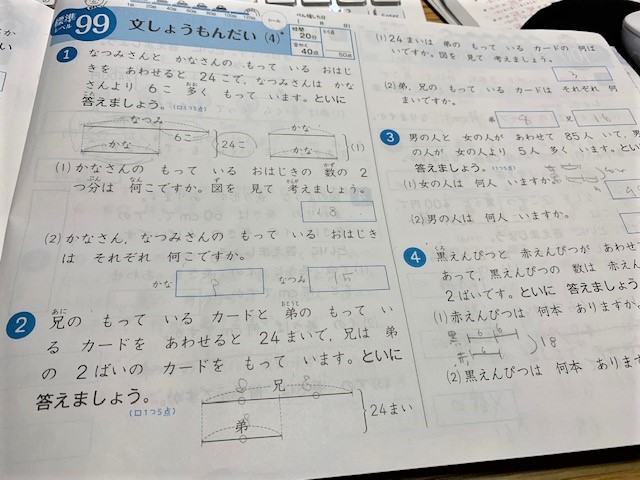

引用元 ハイクラスドリル 小2 算数

文章題

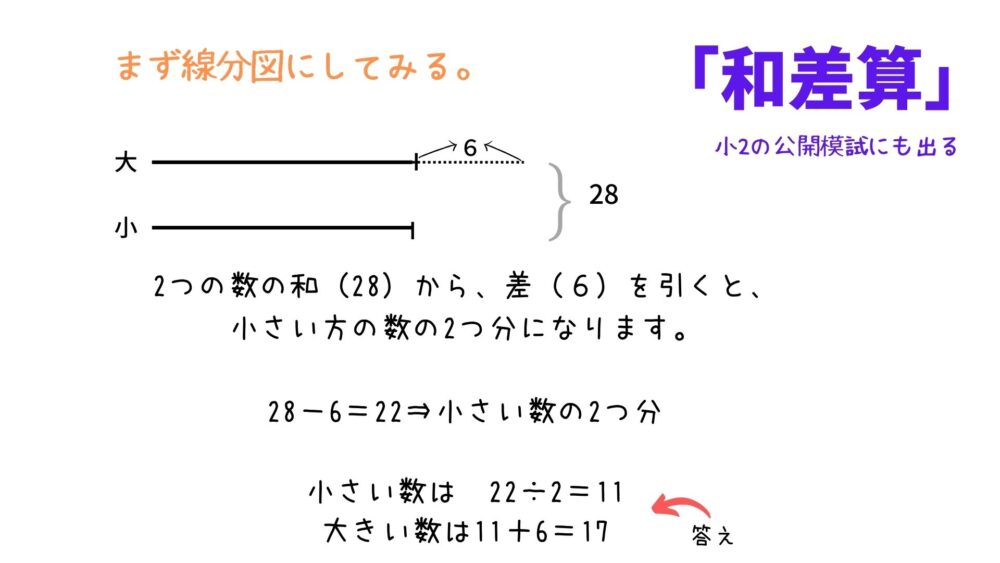

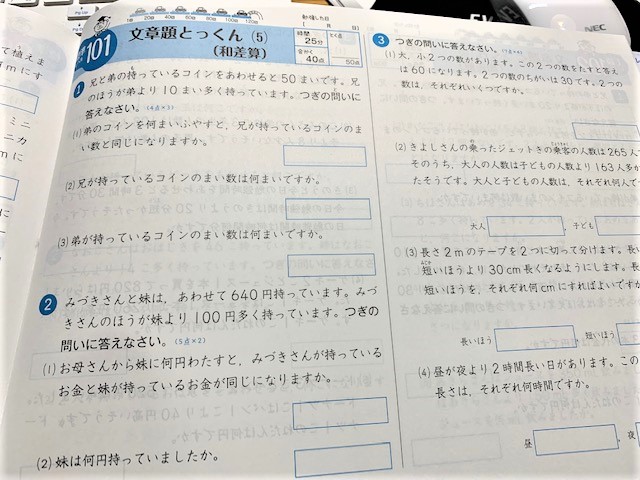

馬渕の小2公開模試では、ほぼ毎回といっていいほど、「和差算」が出題されました。小3でもまだまだ出ますねこれは。

中学入試 分野別集中レッスンの文章題で、その「和差算」の分かりやすい解説と、練習問題がたくさんあります。

中学入試 分野別集中レッスンの文章題は、前半20ページの「差集め算」までは、小3までにマスターさせたい内容です。

中盤からは、「つるかめ算を、面積で考える方法」や「食塩の濃度」になるので、高学年で習うまで一旦休憩です。「つるかめ算を面積で解く」は、特殊な方法で、以前ファミリープレジデントに登場した、開成合格生もこの方法について語っているのが印象的でした。

つるかめ算を普通に解かない!面積で考える。

ひとまず、面積を習うまで、寝かせておきます。

和差算が難しい小2、小3の前半なら、これもオススメ

中学入試 分野別集中レッスン 算数 文章題 の練習問題が難しい方には、このあたりをオススメします。

ハイクラスドリル算数 小2の P99、100 ページにも、「和差算」の問題があります。こちらも良い練習になります。⇓⇓⇓

引用元 ハイクラスドリル 小2 算数

ハイクラスドリルの小3にも、和差算の問題があります。上の小2は線分図があり、文字数も少ないですが、小3は文字多目ですね。

まとめ

中学入試 分野別集中レッスン算数遍は、

今回ご紹介した、「場合の数」「規則性」「文章題」の他にもあります。

(国語 語彙力、漢字・文法力、語彙力、記述力もあります)

- 平面図形

- 立体図形

- 速さ

- 計算

この4冊は、大部分が小2、小3の既習範囲を超えているので、高学年になるまで寝かしておくとよいでしょう。

中学入試 分野別集中レッスン 算数 平面図形

中学入試 分野別集中レッスン 算数 立体図形

中学入試 分野別集中レッスン 算数 速さ

中学入試 分野別集中レッスン 算数 計算

まずは、低学年の実力テストにも出る「場合の数」「規則性」「文章題」を身に付けてみてはどうでしょうか。

レベルの高い問題なので、これだけでも、時間は掛かると思います。

けれど、このSAPIXで算数を35年教えた著者の解説は、とても分かりやすく、効率も良いので、解法が身に付けばこっちのものです。

そう簡単に言っている様で、我が家も、毎日の学校の宿題と塾の宿題に追われています。

けれど、やっと見つけたこのドリルを少しづつでもこなしていこうと思います。

1問やるのが精いっぱいの日もあると思います。できない日もあるでしょう。

それでも毎日の少しずつの積み重ねが、必ず良い結果につながると、私は信じています。

こんな、超絶ド田舎の偏差値40 公立高校卒の人間でも、頑張ってる人間がいると思えば、皆さんも「頑張ろう!」となりませんか?是非、頑張ろうと思ってください!我が家の塾やめるやめないのすったもんだも、別記事にしているので、是非ご覧ください!

みんなの中学受験が、素晴らしいものになるといいですね。

読んでくださって、ありがとうございました。

次の記事はこちら⇓⇓⇓ 是非ご覧ください!

ーーーーーーー

【この記事を書いた人】

とろろ

四国の超絶イナカの公立高校卒業。同じ田舎から、慶応義塾大学に進学したイトコと、その家庭と叔母を隣で見続ける。

高齢出産で産んだ我が子は、どんくさく、運動もダメ。

それなら、叔母のように、子どもに学びを身に付けさせようと決意し5年。

中学受験を目指し、塾や家庭学習の事を書いています。

ーーーーー